От

Редакции

Ознаменованный

величайшим напряжением политических сил Европы, 1912-й год знаменателен и духовным

подъемом. Правда, в широких кругах эти религиозные течения известны весьма недостаточно;

однако по существу они бесконечно значительнее, чем судьба всех Балканских государств,

вместе взятых. И, вспоминая об этом изумительно богатом последствиями годе,

отныне и навеки будет волноваться верующее сердце, отныне и навеки будет влечься

к нему созерцательный ум.

Подобно

волне землетрясения, по всей вселенской Церкви, от Юга и до Севера, от Востока

и до Запада прошло негодование, когда несколько легкомысленных и подпорченных

рационализмом монахов дерзнули посягнуть на тот нерв Церкви, в который сходятся

все прочие нервы, — на тот догмат, в отрицании которого содержится отрицание

всех догматов, — на ту святыню, которая лежит в основе всех святынь церковных.

Если бы ничего не было еще, кроме этой волны 1912-го года, то и ее одной

было бы слишком достаточно, чтобы как картонные домики сбросить построения хулителей

Церкви, говорящих о ее мертвенности, о ее казенности, о ее застое, о ее параличности.

Церковь слишком велика, чтобы трогаться из-за пустяков. Неподвижность ее — неподвижность

величия, а не смерти. Но когда покушение на нее задевает ее за живое — она являет

свою мощь, она содрогается. Так содрогнулась она и ныне, когда со всех концов,

— из глухих провинциальных монастырей и из столиц, — у полуграмотных подвижников

и у образованных деятелей вырвался из груди общий крик негодования и возгорелось

дружное желание вступиться за дражайшее достояние верующего сердца. Отступники

Церкви требовали знамения — да умолкнут: вот оно!

Но

где центр этой волны? — Да где же, как не в исконной твердыне православия? где

же, как не в том историческо-беспримерном и неподражаемом государстве монахов,

которое живет наперекор законам земных государств. На Афоне не пахнет ни дымным,

ни бездымным порохом и провинившиеся граждане его наказуются не тюрьмами, а

лишением сладкого дыма духовного отечества. Но этим мистическим облаком — тим

священным покровом Пречистой Девы — искони веков приосеняется он, как действующий

кратер, и на протяжении всей истории человечества, от времени до времени, бурно

напоминает дольним о горнем. — Холодно в культурном мире. Непроницаемая каменная

кора рационализма затягивает огненный океан благодати всюду. Но вечно кипит

в Уделе Пресвятой и Пречистой Матери Божией та и опаляющая и Таким-то духовным

извержением, в ряду других, явился 1912-й год. Прозвание же ему, — если позволительно

предвосхитить историю, которая лишь имеет быть написанной в будущем, — прозвание

ему:

"Год

афонских споров об Имени Иисусове".

Услышав

это соблазнительное слово, читатель, вероятно, поспешит осудить и книгу, ныне

издаваемую, и редакцию, ее издающую. "Новое старообрядчество!" "Невежество!"

"Монашеское изуверство!" "Не учились в семинарии!" "Смешивают!"

"Не понимают!" "Путают!" и т. п. — вот образчики тех суждений,

которые приходится слышать от большинства интеллигентствующих. А большинство

это знает из всего этого движения только то, что где-то на Афоне перессорились

или даже, — по другому варианту, — передрались какие-то невежественные монахи

и изгнали почтенного игумена за обличение их сумасбродных взглядов на Имя Иисусово,

И действительно, знать много более того об этих спорах доселе было трудно: со

стороны противников "достопоклоняемости". Имени Иисусова, прозванных

"имеборцами", во всей истории этих споров, кроме рационалистического

душевного склада, легкомысленной ругани и клеветнических наветов, доселе ничего

показано не было; защитникам же Божественности Имени Иисусова, или, так называемым,

"имепоклонникам" или "имеславцам", приходилось молчать,

ибо уста их были заграждены стараниями их противников...

И

вот, под гром Балканской войны, под свист и шипение имеборческих пасквилей,

при позорном молчании богословских журналов, шли споры по вопросу, работа над

которым составляет церковное послушание нашего времени, и отрицание которого

обнаруживает, "коего духа" отрицатели.

Внешняя

же история споров такова:

Вероятно,

не всем читателям известно, что дух древнего отшельничества Фиваиды и Сирии,

— дух так мало подходящий к нынешнему деловитому веку, вовсе не умер, но жив

и действенен даже доныне. Северный и южный склоны Западного Кавказа процветают

многочисленными отшельниками, живущими то в одиночку, то по два, по три на значительных

друг от друга расстояниях. Среди них самый крупный — схимонах Иларион. Этот-то

80-ти летний старец и послужил поводом к всестороннему церковному обсуждению

существеннейшего вопроса нашего времени.

Прожив

21 год на Старом Афоне, он, с благословения старцев, решил посвятить остаток

дней своих отшельническому созерцанию, и в течение многих лет подвизался на

северном склоне Кавказских гор. Достояние своего духовного опыта он изложил

в книге "На горах Кавказа", по литературной форме представляющей

собою жизнеописание автора и некоторых других кавказских отшельников, а по существу

— раскрывающей основы умного делания, т. е. излагающей учение об "Иисусовой

молитве". Опираясь на древних отцов и из современных церковных писателей

в особенности на о. Иоанна Кронштадтского и на епископа Игнатия Брянчанинова,

схимонах Иларион выясняет в своей книге, что спасительность молитвы Иисусовой

— в привитии сердцу сладчайшего Имени Иисусова, а оно Божественно, оно — Сам

Иисус, ибо Имя неотделимо от именуемого.

Эта

книга, пропущенная духовной цензурой, которая не нашла в ней ничего предосудительного,

и одобренная многими тружениками духовного делания, однако осталась мало известною

в широких кругах церковного общества.

Через

некоторое время потребовалось 2-е издание той же книги, причем на это издание

дано было благословение одним из высокочтимых представителей русского старчества.

В связи с этим изданием и произошли главные волнения и наветы имеборцев. Но

это не помешало Киево-Печерской Лавре выпустить в конце 1912-го года ту же книгу

3-м изданием. Очевидно, и Лавра не нашла в ней ничего предосудительного. Вот

почему можно спокойно не считаться с осуждением ее архиепископом Антонием. К

тому же, сперва он грубо осудил книгу и автора ее, однако, как нам достоверно

известно, не читав книги и не зная автора. Затем, формально сблизив учение именепоклонников

с хлыстовством, он ставит знак равенства между учением о. Илариона и учением

хлыстов и пытается замарать позорным пятном уважаемого Старца, обвиняя его чуть

не в свальном грехе и объявляя все вообще движение "гнилью и сумасбродною

бессмыслицею впавших в прелесть мужиков".

***

Из

этого краткого очерка внешней истории споров об Имени Иисусове делается неоспоримою

настоятельная потребность в серьезном обсуждении волнующих тем, ибо то,

что было доселе в печати (кроме книги о. Илариона, послужившей поводом к спорам),

— никак не может быть признано таковым. Доселе ведь одним не была предоставлена

возможность говорить о том, во что они вникли, а другим не приходила в голову

мысль вникнуть в то, что они развязно осудили. Пора оставить книгу и личность

о. Илариона в покое и по существу разобраться в пререкаемом учении о Божественности

Божиих Имен вообще и Имени Иисусова — в частности.

Можно

допустить, что история споров связана со многими местными и личными столкновениями

и даже дрязгами: так бывало в истории и других догматических споров. Но все

это — временное и преходящее. А вечно и непреходяще самое выяснение основного

вопроса. Возможно, что эти личные столкновения промыслительно оказались поводом

к выяснению столь существенного вопроса об Имени Божием. Как вопрос центральный,

он связывается со всеми точками духовного понимания жизни, со всем кругом веры,

и нет ничего удивительного, что в поднявшихся спорах выступают мотивы разнообразнейшие.

Для церковного решения их требуется весьма немало подготовительных специальных

трудов. Настоящее же сочинение, первый из таких трудов, начинает с того, с чего

и должно начинать, — с Библейского и святоотеческого учения об Именах Божиих.

При этом оказывается, что учение имепоклонников о Божественности Имен Божиих

есть не что иное, как частный случай общего Церковного учения о Божественности

всякой энергии Божией. Но возникающие при этом философские, психологические

и пр. вопросы Автором сознательно обходятся. Так, конечно, и следует начинать.

Однако, данная работа не только не исключает, но и требует новых работ, в ином

направлении, в иных срезах расследующих те же вопросы.

Сознавая,

что сочинение иеросхимонаха Антония, по способу обсуждения вопроса, наиболее

подходит для лиц монашествующих и, быть может не везде будет вполне понятно

лицам, в миру живущим, редакция надеется, с Божией помощью, выпустить и нечто

иное, более подходящее для этих последних.

В

заключение должно сделать одну оговорку. "Апология веры" писалась

на Афоне, в самый разгар войны и ожесточенных споров, писалась, в виду необходимости

скорейшего появления ее, крайне спешно, при условиях вовсе не благоприятных

научным исследованиям. С другой стороны, и печатание велось быстрым темпом.

Сношения редакции с Автором, по дальности расстояния и по условиям военного

времени, были затруднительны и замедлены, так что не было возможности получить

решение Автора по тому или другому недоразуменному пункту.

Этою

спешкою появления книги объясняются некоторые внешние недостатки ее,

неточности и неясности, взять на себя устранение которых, без сношения с Автором,

редакция не считала своим правом. Но, несмотря на таковые недостатки, в общей

высшей оценке издаваемого труда редакция может опереться на авторитетный отзыв

о нем, принадлежащий перу одного из наиболее уважаемых и заслуженных богословов

нашей Родины. Вот текст отзыва, явившийся в качестве ответа на полу-официальный

запрос о нем Епископа, заинтересовавшегося "Апологией веры":

"Ваше

Преосвященство,

Высокочтимейший Владыка!

Весьма

внимательно и даже с большим удовольствием прочитал я присланные Вами тетради.

Веет духом истого монашества, древнего, подвижнического.

Дело,

конечно. совсем не так просто, как взглянул на него рецензент книги о. Илариона.

Корнями своими вопрос об Иисусовой молитве и имени Спасителя уходит к исконной

и доселе нерешенной, точнее — неоконченной, борьбе противоположностей идеализма,

или, что то же, реализма и мистицизма с одной стороны, — и номинализма, —

он же и рационализм и материализм, — с другой.

Простецы

из истых подвижников и не мудрствующие лукаво или опростившиеся богословы,

— как Игнатий Брянчанинов, еп. Феофан, о. Иван, — непосредственным опытом

и интуитивно постигли, как и ранее их многие отцы и подвижники постигали.

— истину, до коей ученым книжникам и философам приходится добираться с большими

трудностями и окольными путями схоластики и сложным процессом мышления.

Истое

христианство и Церковь всегда стояли на почве идеализма в решении всех возникавших

вопросов — вероучения и жизни. Напротив, псевдо- и антихристианство и инославие

всегда держались номинализма и рационализма.

Грани

истории номинализма: софисты и т. д. до Ницше. Это в философии, — а в Церкви:

распявшие Христа архиереи, евреи, Арий и т. д. до Варлаама и графа Толстого.

Грани

истории реализма: Сократ с Платоном... до Гегеля с его правою школою и Достоевского

— в философии и художественной литературе, — а в Церкви: Евангелие, Ап. Павел

и т. д. до Паламы и о. Ивана.

Идеализм

и реализм лежат в основе учения о единосущии и троеличности Божества, о богочеловечестве

Спасителя, о Церкви, таинствах, особенно Евхаристии, иконопочитании и д.

И я лично

весь на этой стороне. Рецензент Рус. Инока и апологет о. Илариона говорят

не одно и то же, а совсем противоположное. И апологет далеко не невежественен

и неразвит формально, — напротив, полное невежество и непонимание дела на

стороне рецензента.

Вам известны,

конечно, продолжительные и ожесточенные споры средневековья между номиналистами

и реалистами, когда делались и попытки к их примирению, — но неудачные, ибо

они стояли на совершенно предмету чуждой почве схоластики и рационализма.

В Церкви

Восточной споры Варлаамитов и Паламитов также не решили вопроса научно

и догматически, а только канонически, на поместных соборах.[1]

Но тут нужен не канон, а догмат, коего пока нет.

Мне суждена

жизнь в эпоху подъема волны материалистическо-рационалистическо-номиналистической.

Но есть признаки начинающегося возрождения идеализма-реализма-мистицизма.

Притом

предстоит всероссийский собор.

В виду

всего этого вопрос, поднятый афонитами, я считаю весьма своевременным для

всеобщего обсуждения. Он может дать повод к перенесению спора об имени Иисус

в общедогматические области и вызвать попытки, если не к решению, то хотя

к уяснению исконного спора (надо заметить, что эти противоположности есть

и в искусстве — живописи, музыке, литературе, — да и вообще во всем — в том

или ином виде).

В частности об имени Иисус и о молитве Иисусовой.

Отеческие

цитаты непререкаемо удостоверяют истинность и православность защитников имени

и молитвы. Некоторые, быть может, неудачны и представляют натяжки. — Можно

найти другие и в большем числе. Но правда на стороне апологета.

Главными

местами из Н. З. могут служить Мф. 7:22 и особенно Лк. 9:49–50. Догматически

я понимаю и толкую так:

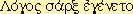

Слово

всякого языка и во всяком виде, пока оно живо и произносится устно или умно,

есть, конечно, отражение идеи и иметь реальную связь с идеей, — а идея

— тоже реальность, имеющая и ипостасное бытие. Пример: рус.

"благо", евр.  , греч.

, греч.

и т. д., — то слова, — затем

"идея-благо", и наконец "Благо-Бог, триипостасный". Также

и имя "Иисус" евр., а рус. "Бог-спасение", или "Бог-Спаситель",

или "Богочеловек", — идея Богочеловека и ипостась Богочеловека.

Спаситель Богочеловек может именоваться на бесчисленном множестве языков,

живых, мертвых и будущих, — и бесчисленное количество раз — телесно и духовно.

И все эти бесчисленные слова-имена имеют свою реальность и ипостасность, как

в произносящем субъекте-человеке, так и в произносимом объекте-Богочеловеке.

Кто бы, когда бы, как бы ни именовал Спасителя, именующий каждый раз вступает

в такое или иное отношение реальное к именуемому. Я хочу сказать: раз известное

слово-имя соединено с известною идеей и ее отражает в себе, то, пока эта связь

есть (а она не может не быть, ибо слово есть принадлежность существа разумного),

необходимо бывает и реально-ипостасное отношение субъекта-лица, произносящего

слово, к идее, коей носителем является объект — произносимый, тоже лицо. Таким

образом субъект (лицо, ипостась), произносящий слово "Иисус" или

"Богочеловек" или "Бог-Спаситель", — необходимо

вступает в то или иное отношение реальное к идее и ипостаси Богочеловека.[2]

и т. д., — то слова, — затем

"идея-благо", и наконец "Благо-Бог, триипостасный". Также

и имя "Иисус" евр., а рус. "Бог-спасение", или "Бог-Спаситель",

или "Богочеловек", — идея Богочеловека и ипостась Богочеловека.

Спаситель Богочеловек может именоваться на бесчисленном множестве языков,

живых, мертвых и будущих, — и бесчисленное количество раз — телесно и духовно.

И все эти бесчисленные слова-имена имеют свою реальность и ипостасность, как

в произносящем субъекте-человеке, так и в произносимом объекте-Богочеловеке.

Кто бы, когда бы, как бы ни именовал Спасителя, именующий каждый раз вступает

в такое или иное отношение реальное к именуемому. Я хочу сказать: раз известное

слово-имя соединено с известною идеей и ее отражает в себе, то, пока эта связь

есть (а она не может не быть, ибо слово есть принадлежность существа разумного),

необходимо бывает и реально-ипостасное отношение субъекта-лица, произносящего

слово, к идее, коей носителем является объект — произносимый, тоже лицо. Таким

образом субъект (лицо, ипостась), произносящий слово "Иисус" или

"Богочеловек" или "Бог-Спаситель", — необходимо

вступает в то или иное отношение реальное к идее и ипостаси Богочеловека.[2]

То же

надо сказать и обо всех вообще именах, например "сатана, ангел, угодник

Божий" и т. д. Возьмем "о. Иван Кронштадтский". Ранее отца

Ивана этого имени не было, — оно дано именно ему, выражает его идею и отражает

его личность. Быть может, оно и умрет когда-нибудь и совсем исчезнет из человеческой

речи. Но пока оно живо и произносится разумными существами, оно необходимо

ставит произносящего в то или иное отношение, притом, конечно, реально, поскольку

реально произносят и произносили, — к реально сущей в лице о. Ивана идее,

выражаемой его именем, — т. е. поскольку и кто называет о. Ивана и сам о.

Иван суть реальности и ипостаси.

Так —

каждое имя и всякое слово.

Затем

я не вхожу в специальности гносеологии и онтологии этого вопроса. Ибо и из

сказанного, думается мне, видно, что глумящиеся над именем Иисус, в

душе ли, устно ли, на записках и т. д. — все равно, — ведь знают, чтo выражает

имя и к кому оно относится, — следовательно, необходимо глумятся и над Самим

Спасителем. Да и не могут не знать, и никакими софизмами нельзя очистить этого

глумления — только покаянием. Поэтому-то хула на Духа не прощается, и за всякое,

даже праздное, слово человек даст ответ. И никто, говорящий в Духе Святом,

не говорит: анафема Иисус (вообще Иисус, без всяких определений, — ибо с момента,

как  , есть только один истинно-Иисус

— Спаситель Богочеловек), и никто не может сказать: Господь Иисус, только

Духом Святым. Глумились над защитниками имени Иисус и молитвы Иисусовой, конечно,

по недомыслию, а вернее — по отсутствию истинно-христианского чувства,

которое всегда может указывать истинным христианам верный путь во всех соблазнах

и недоумениях, — что и видим в монахах-простецах.

, есть только один истинно-Иисус

— Спаситель Богочеловек), и никто не может сказать: Господь Иисус, только

Духом Святым. Глумились над защитниками имени Иисус и молитвы Иисусовой, конечно,

по недомыслию, а вернее — по отсутствию истинно-христианского чувства,

которое всегда может указывать истинным христианам верный путь во всех соблазнах

и недоумениях, — что и видим в монахах-простецах.

Ведь

мы живем и движемся и существуем в Боге — Отце, Сыне и Духе, — в Богочеловеке-Спасителе.

Не только наше внесознательное бытие, не только наша духовно-телесная жизнь

в Нем, — но в Нем и наши движения, — телесные и духовные. Наша мысль есть

движение духа, наше слово есть духовно-телесное движение. И это движение может

ставить нас в более тесное единение с Богом, как бы дает нам осязать Бога

(Деян. 17:27-28). Поэтому произносящий молитву Иисусову реально соприкасается

с Самим Богом Иисусом, — как Фома, осязает его духовно.

К сожалению,

не располагаю временем к более подробному раскрытию этого важного предмета".

***

Этим

письмом мы закончим наши разъяснения по данному вопросу.

1913.III.10.

Неделя преподобного и богоносного

отца нашего Григория Паламы,

митрополита Солунского.

Примечания

монахини Кассии (Сениной):

[1]

Эти поистине позорные слова "одного из наиболее уважаемых и заслуженных

богословов" предреволюционной России, профессора Московской Духовной Академии

(см. Письмо М. А. Новоселова

к NN) М. Д. Муретова — о том, что в споре св. Григория Паламы с варлаамитами

обсуждавшийся вопрос "догматически" не был решен, — наглядно показывают,

в каком состоянии находилось в то время "официальное" русское богословие.

[2]

Очевидно, о. Павел Флоренский, написавший это редакционное предисловие к "Апологии"

и поместивший в него письмо М. Д. Муретова, и сам придерживался подобной ереси

— истолкованию имен в смысле Платоновских идей.

![]() , греч.

, греч.

![]() и т. д., — то слова, — затем

"идея-благо", и наконец "Благо-Бог, триипостасный". Также

и имя "Иисус" евр., а рус. "Бог-спасение", или "Бог-Спаситель",

или "Богочеловек", — идея Богочеловека и ипостась Богочеловека.

Спаситель Богочеловек может именоваться на бесчисленном множестве языков,

живых, мертвых и будущих, — и бесчисленное количество раз — телесно и духовно.

И все эти бесчисленные слова-имена имеют свою реальность и ипостасность, как

в произносящем субъекте-человеке, так и в произносимом объекте-Богочеловеке.

Кто бы, когда бы, как бы ни именовал Спасителя, именующий каждый раз вступает

в такое или иное отношение реальное к именуемому. Я хочу сказать: раз известное

слово-имя соединено с известною идеей и ее отражает в себе, то, пока эта связь

есть (а она не может не быть, ибо слово есть принадлежность существа разумного),

необходимо бывает и реально-ипостасное отношение субъекта-лица, произносящего

слово, к идее, коей носителем является объект — произносимый, тоже лицо. Таким

образом субъект (лицо, ипостась), произносящий слово "Иисус" или

"Богочеловек" или "Бог-Спаситель", — необходимо

вступает в то или иное отношение реальное к идее и ипостаси Богочеловека.[2]

и т. д., — то слова, — затем

"идея-благо", и наконец "Благо-Бог, триипостасный". Также

и имя "Иисус" евр., а рус. "Бог-спасение", или "Бог-Спаситель",

или "Богочеловек", — идея Богочеловека и ипостась Богочеловека.

Спаситель Богочеловек может именоваться на бесчисленном множестве языков,

живых, мертвых и будущих, — и бесчисленное количество раз — телесно и духовно.

И все эти бесчисленные слова-имена имеют свою реальность и ипостасность, как

в произносящем субъекте-человеке, так и в произносимом объекте-Богочеловеке.

Кто бы, когда бы, как бы ни именовал Спасителя, именующий каждый раз вступает

в такое или иное отношение реальное к именуемому. Я хочу сказать: раз известное

слово-имя соединено с известною идеей и ее отражает в себе, то, пока эта связь

есть (а она не может не быть, ибо слово есть принадлежность существа разумного),

необходимо бывает и реально-ипостасное отношение субъекта-лица, произносящего

слово, к идее, коей носителем является объект — произносимый, тоже лицо. Таким

образом субъект (лицо, ипостась), произносящий слово "Иисус" или

"Богочеловек" или "Бог-Спаситель", — необходимо

вступает в то или иное отношение реальное к идее и ипостаси Богочеловека.[2]![]() , есть только один истинно-Иисус

— Спаситель Богочеловек), и никто не может сказать: Господь Иисус, только

Духом Святым. Глумились над защитниками имени Иисус и молитвы Иисусовой, конечно,

по недомыслию, а вернее — по отсутствию истинно-христианского чувства,

которое всегда может указывать истинным христианам верный путь во всех соблазнах

и недоумениях, — что и видим в монахах-простецах.

, есть только один истинно-Иисус

— Спаситель Богочеловек), и никто не может сказать: Господь Иисус, только

Духом Святым. Глумились над защитниками имени Иисус и молитвы Иисусовой, конечно,

по недомыслию, а вернее — по отсутствию истинно-христианского чувства,

которое всегда может указывать истинным христианам верный путь во всех соблазнах

и недоумениях, — что и видим в монахах-простецах.